2025/11/07

最近、愛犬が「咳をするようになった」「動物病院で心雑音があると言われて不安になった」といった経験はありませんか?

シニア犬と暮らしている飼い主様にとって、こうした変化は見過ごせない心配ごとの一つです。咳が見られると、呼吸器の病気を疑いがちですが、実は心臓の病気が原因であることもあります。

特に夜間や寝ているときに咳が見られる場合は、心臓に負担がかかっている可能性があるため、注意が必要です。

そこで今回は犬の僧帽弁閉鎖不全症について、症状や診断方法、治療方法、歯周病や腎臓病との関連性などをご紹介します。

■目次

1.犬の僧帽弁閉鎖不全症とは?

2.症状

3.診断方法

4.治療方法・管理方法

5.知っておきたい関連性|歯周病や腎臓病とのつながり

6.まとめ

犬の僧帽弁閉鎖不全症とは?

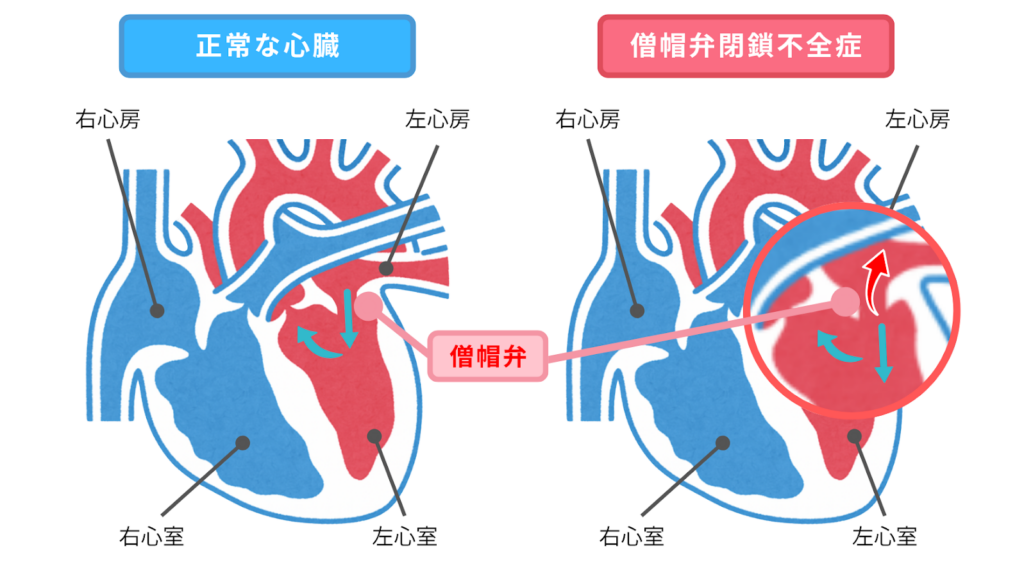

僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の弁(僧帽弁)がうまく閉じなくなり、血液が逆流してしまう病気です。この血液の逆流が心臓に負担をかけ、進行すると心不全へとつながることがあります。

特に発症が多いのは8歳以上のシニア犬で、小型犬に多く見られます。中でも以下のような犬種は、発症リスクが高いことで知られています。

・キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

・チワワ

・トイ・プードル

・ヨークシャー・テリア

また、初期の段階でははっきりとした症状が見られないことも多く、気づいたときにはすでに病気が進行している場合があります。放っておくと命に関わることもあるため、定期的に健康診断を受け、早期に異常を発見することが大切です。

▼犬と猫の健康診断の重要性についてより詳しく知りたい方はこちら

症状

僧帽弁閉鎖不全症を発症している犬には、以下のような症状が見られることがあります。

・咳をする(特に夜間や横になったとき)

・散歩中に疲れやすくなる

・呼吸が荒くなる

・運動を嫌がる、活動量が減る

これらの症状は、心臓に負担がかかっている可能性があります。進行すると、呼吸困難や失神といった重篤な状態に至ることもあり、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

こうした深刻な状態を防ぐためにも、咳の回数やタイミング、呼吸の変化などを日々観察し、記録しておくことが診察時に役立ちます。

診断方法

当院では、以下のような検査機器を用いて、心臓の状態を詳しく確認します。

・レントゲン検査

・心エコー検査

・心電図検査

・血圧測定

▼当院の心電図、血圧、レントゲン、エコー検査についてより詳しく知りたい方はこちら

これらの検査は基本的に麻酔を必要とせず、短時間で安全に行うことができます。

さらに当院では、歯科や眼科の手術前に行う検査で、偶然心臓病が見つかることもあります。こうした場合、そのまま精密検査へ進むことも多いため、術前の全身チェックはとても大切です。

当院では、歯科や眼科といった専門診療に力を入れており、診療科をまたいだ総合的な健康管理が可能です。特にシニア犬では、年に2回程度の定期検診を推奨しており、症状が出ていない段階での早期発見にもつながります。

治療方法・管理方法

僧帽弁閉鎖不全症の治療方法は、病気の進行度(ステージ)によって異なります。

<軽度の場合>

内科治療によって症状をコントロールすることが可能です。主に、心臓への負担を軽減するための薬(利尿薬・血管拡張薬・強心薬など)が使用され、必要に応じて食事内容の見直しや、運動量の調整も行います。

こうした治療や生活管理を継続することで、犬や猫ができるだけ快適に日常生活を送れるようサポートしていきます。

<重度の場合>

薬でのコントロールが難しい場合には、外科手術が検討されることもあります。代表的な方法としては、「僧帽弁形成術」や「人工腱索再建術」などがあり、損傷した弁を修復し、正常に閉じるようにすることで血液の逆流を防ぎます。

これらの手術は専門的な設備と高度な技術を必要としますが、成功すれば心臓の働きを大きく改善できる可能性があります。

いずれの場合も、病気の進行を抑えるためには早期発見と定期的な検査が非常に重要です。日々の生活の中で咳をする、息切れをする、元気がないといった異変に気づいたときは、様子を見ずに早めに動物病院に相談してください。

知っておきたい関連性|歯周病や腎臓病とのつながり

僧帽弁閉鎖不全症の管理においては、心臓だけでなく、他の臓器との関連性にも注意が必要です。特に歯周病との関係が知られており、口腔内の細菌が血流を通じて心臓に悪影響を及ぼす可能性があります。

▼犬と猫の歯周病についてより詳しく知りたい方はこちら

▼犬や猫の歯周病の症状や治療についてより詳しく知りたい方はこちら

さらに、心臓の機能が低下すると、腎臓の働きにも影響を与えることがあり、「心腎症候群」と呼ばれる状態に陥ることもあります。具体的には、心臓から腎臓に送られる血液の流れが約7割ほど低下することで、腎機能が損なわれる場合があります。

▼犬の慢性腎臓病についてより詳しく知りたい方はこちら

このように、犬の健康を守るためには、全身の状態を総合的に把握し、管理していくことが大切です。

まとめ

僧帽弁閉鎖不全症はシニア犬に多く見られる病気ですが、早期に発見し適切な治療を行うことで、犬の生活の質を守りながら長く一緒に過ごすことができます。

最近、愛犬が「咳をする」「呼吸が荒い」など、少しでも気になることがあれば、早めの受診が大切です。

当院では、循環器の診療だけでなく、歯科や眼科など幅広い診療科と連携し、総合的に犬の健康を管理しています。ほかにも、定期的な健康診断や術前検査などを通じて、思いがけない病気の早期発見にもつなげています。

また、飼い主様と愛犬がより安心して毎日を過ごせるよう、丁寧で専門的なサポートを行っております。何かわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちらから

⬇️🌟この情報が役に立った方は、星をタップして応援してください🌟⬇️

埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う

森田動物医療センター

当院の診療案内はこちら

※お電話でもご予約・ご相談を承っております

<参考文献>

Brachycephalic obstructive airway syndrome: much more than a surgical problem – PMC (nih.gov)