2025/04/07

犬の歯茎が黒くなっていることに気づいて、「もしかして病気ではないかと不安になった…」そんな経験はありませんか?

実は、犬の歯茎が黒く見える原因には「健康に問題のないケース」と「注意が必要な病気のサイン」である場合の両方があります。特に、急に変色が見られた場合や黒い部分の形が不規則な場合は、すぐに動物病院で診察を受けることが大切です。

今回は、犬の歯茎が黒くなる主な原因や考えられる病気、注意すべき変化のポイントや治療・予防方法などを解説します。

■目次

1.犬の歯茎が黒くなる主な原因

2.健康な歯茎と注意が必要な歯茎の違い

3.黒い歯茎で考えられる病気

4.いつ病院に行くべき?緊急度チェック

5.飼い主様ができる口内チェックポイント

6.診断方法・治療方法

7.予防法と日常ケア

8.まとめ

犬の歯茎が黒くなる主な原因

<生まれつきの色素沈着>

犬の歯茎が黒っぽく見えるのは、必ずしも病気とは限りません。多くの場合、メラニンという色素が歯茎に沈着しているだけの「色素沈着」によるものです。これは人間で言うところのほくろやシミのようなもので、体質によって現れることがあります。

子犬の頃は目立たなかった黒い斑点が、成長とともに次第に濃くなることも珍しくありません。このような色素沈着は、健康上の問題がないため、治療は不要です。

<病気による変色>

黒く見える変化が病気によるものだった場合は、早急な対応が必要になります。

代表的なのは「歯周病」による変色です。歯と歯茎の間に細菌が入り込み、炎症を起こすと、歯茎の色が変化したり腫れたりすることがあります。炎症が進行すると、歯茎が黒ずんで見えることがあります。

さらに注意したいのが、口腔内にできる「悪性黒色腫(メラノーマ)」などの腫瘍です。これは歯茎や舌、頬の内側などにできる黒いしこりで、命に関わるケースもあります。

健康な歯茎と注意が必要な歯茎の違い

<健康な歯茎の特徴>

健康な犬の歯茎は、一般的に淡いピンク色をしています。湿り気があり、触ると適度な弾力が感じられます。

また、色素沈着がある場合も、形が整っていて斑点の境界がはっきりしていれば、異常ではありません。

<注意が必要な歯茎の変化>

以下のような変化が見られる場合は、病気の可能性を考える必要があります。

・突然、黒い斑点や変色が現れた

・黒い部分の形がいびつだったり、境界がぼやけたりしている

・黒い部分が腫れている、または出血を伴っている

・黒以外にも赤、青白、黄色などの不自然な色が見られる

このような変化が見られた場合は、動物病院で検査を受けることをおすすめします。

黒い歯茎で考えられる病気

<歯周病>

歯周病は非常に多い口腔内トラブルで、3歳以上の犬の8割が歯周病にかかっているとも言われています。歯垢や歯石が原因で歯茎が炎症を起こし、進行すると歯茎が黒っぽく変色することがあります。

口臭が強くなる、歯茎から血が出る、食事を嫌がるなどの症状が見られる場合は、歯周病を引き起こしている可能性があります。放置すると歯が抜けるだけでなく、細菌が全身に回って内臓などに悪影響を及ぼすこともあるため、早期の治療が大切です。

<悪性黒色腫(メラノーマ)>

メラノーマは、黒色の色素をもつ細胞から発生する悪性腫瘍で、犬の口腔内腫瘍の中でも特に発生率が高いとされています。見た目は黒いしこりで、表面が凸凹していたり、出血や膿を伴ったりすることもあります。非常に進行が早く、他の臓器へ転移することもあるため、早期発見・早期治療が命を守るカギとなります。

<その他の口腔内疾患>

歯をぶつけたり、硬いものを噛んだりして歯茎が内出血を起こすと、一時的に黒っぽくなることもあります。また、良性の腫瘍や傷によっても同様の変化が見られることがあります。

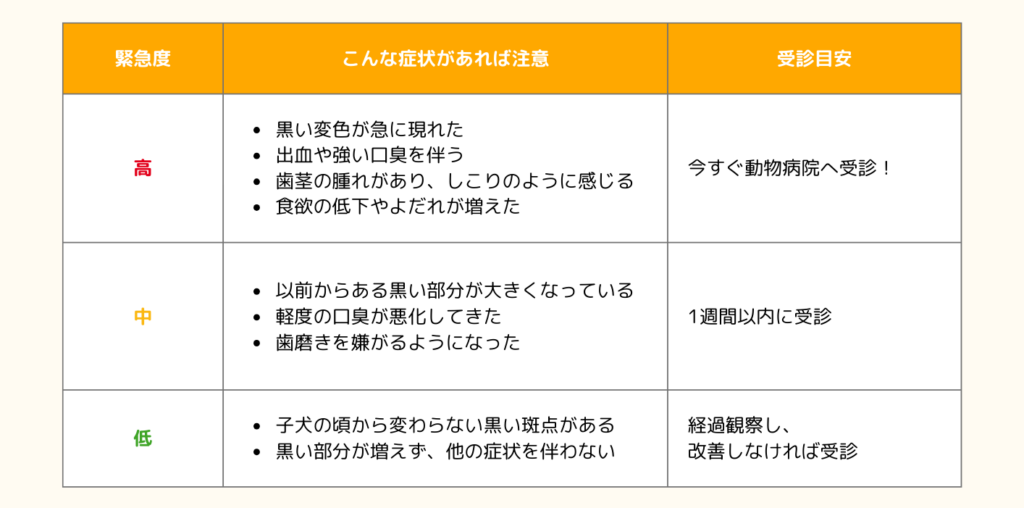

いつ病院に行くべき?緊急度チェック

まずは、すぐに動物病院を受診すべきかどうかを以下のリストから、緊急度をチェックしてみましょう。

ただし、上記の表はあくまで目安です。少しでも不安がある場合は、早めの受診をおすすめします。

飼い主様ができる口内チェックポイント

犬の健康を守るためには、飼い主様が日頃からお口の中をチェックする習慣をつけることが大切です。週に1〜2回程度、リラックスしたタイミングや歯磨きをする際に確認してみましょう。

特に以下のような点を観察してみてください。

・歯茎の色が均一か、ツヤがあるか

・黒い斑点の形や境界がはっきりしているか

・口臭の強さに変化がないか

・出血や膿が見られないか

・食事中の様子に変わった点がないか

診断方法・治療方法

動物病院では、まず口腔内の視診・触診を行い、必要に応じてレントゲン検査や細胞診、血液検査などを実施します。特に腫瘍が疑われる場合には、早急な精密検査が必要です。

■原因別の治療方法

<色素沈着の場合>

経過観察が基本となり、治療の必要はありません。

<歯周病の場合>

スケーリング(歯石除去)や抗生物質の投与が行われます。

<腫瘍(メラノーマなど)の場合>

外科手術を中心に、進行具合によっては放射線治療や抗がん剤治療も選択されます。

犬や猫の心電図、血圧、レントゲン、エコー検査についてはこちらから

予防法と日常ケア

犬の歯茎を健康に保つためには、日々のケアがとても大切です。

特に歯磨きは、歯周病を防ぐ最も効果的な方法です。歯磨きを行う際、最初は指で触るところから慣らしていき、徐々に歯ブラシを使ってケアを進めましょう。市販の犬用歯磨きシートやジェルを活用するのもおすすめです。

また、食事に配慮し、噛むことで歯垢を取り除ける硬めのフードやデンタルガムなども併用するとよいでしょう。

また、年に1回以上は定期的に健康診断を受け、口腔内のチェックもあわせて行うことをおすすめします。特にシニア期や、口腔内のトラブルが起きやすい小型犬種は、よりこまめな検診が必要です。

まとめ

犬の歯茎が黒く見える場合、色素沈着による正常な変化と、病気による異常な変化の2つの可能性があります。特に急な変化や黒い部分の形がいびつな場合は、腫瘍や歯周病といった深刻な疾患が隠れているかもしれません。

飼い主様ご自身で判断が難しいと感じたら、早めに動物病院を受診することが大切です。日頃の口腔ケアと定期的なチェックを習慣にし、愛犬の健康を守っていきましょう。

当院では口腔内の健康診断をはじめ、歯周病や腫瘍などの専門的な診察・治療も行っております。 「歯茎の色がいつもと違うかも…」「黒い斑点が気になる」といったご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちらから

犬や猫の正しい歯のケア方法|歯周病を予防するために歯のケアで知っておくべきことを解説

犬や猫の歯周病について│シニアになっても健康な歯を維持するために若いうちからのデンタルケアが重要です!

犬のエナメル質形成不全|歯がボロボロに!?

埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う

森田動物医療センター

当院の診療案内はこちら

※お電話でもご予約・ご相談を承っております